Forschungsbauten in Barcelona

Ein Ort, an dem Wissenschaft und Architektur sich gegenseitig beflügeln: der Forschungsstandort Barcelona

Forschungszentrum Vall d’Hebrón von BAAS Arquitectura und Espinet/Ubach, © Gregori Civera

Architektur, Forschung und Innovation

Technologische Innovation ist ein zentraler Motor des Fortschritts – sowohl in Wissenschaft und Medizin als auch in Architektur und Bauwesen. Während die wissenschaftliche Forschung Wege aufzeigt, um Gesundheit und Lebensqualität zu verbessern, beflügelt Innovation im Design und bei Baumaterialien die Schaffung attraktiverer, effizienterer und nachhaltigerer Räume. Beide Bereiche folgen derselben Logik: Sie experimentieren, prüfen und setzen Lösungen um, die über das Konventionelle hinausgehen, um den Herausforderungen der Gegenwart zu begegnen und die der Zukunft vorauszuplanen.

Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts haben sich zahlreiche Forschungsgebäude zu wegweisenden Referenzen entwickelt – nicht nur wegen ihrer wissenschaftlichen Funktion, sondern auch dank ihrer innovativen Architektur. Das Salk Institute for Biological Studies in La Jolla (1965), entworfen von Louis Kahn, ist ein paradigmatisches Beispiel. Der Komplex aus eleganten Sichtbeton- und Holzblöcken, die um einen Hof mit metaphysischen Anklängen angeordnet und zum Pazifischen Ozean geöffnet sind, schafft einen idealen Rahmen für Räume, die Konzentration und den Dialog zwischen Forschenden fördern.

In jüngerer Zeit lässt sich ein weiteres bemerkenswertes Beispiel im Media Lab Complex auf dem MIT-Campus in den Vereinigten Staaten finden, erweitert durch ein Projekt von Fumihiko Maki (2010). Das neue Gebäude setzt auf Transparenz als zentrales Ausdrucksmittel und als Anreiz für die interdisziplinäre Forschung, die dort betrieben wird.

Maki überträgt dieses Prinzip auf einen prismatischen Baukörper mit subtilen Kontrasten in Texturen und Formen sowie mit lichtdurchfluteten, suggestiven Räumen, die zugleich Ruhe und Kreativität vermitteln. Solche Beispiele verdeutlichen, wie moderne Architektur die Entwicklung der Wissenschaft begleitet, indem sie Räume schafft, die nicht nur Experimente beherbergen, sondern auch den Geist des Entdeckens und der Modernität ihrer Zeit symbolisieren.

Biomedizinischer Forschungspark Barcelona von PINEARQ, © Lluís Casals

Barcelona als neuer Forschungspol

In den letzten Jahrzehnten hat sich Barcelona als internationaler Referenzpunkt für die Architektur von Forschungszentren etabliert. Die Stadt verbindet dabei ästhetische und kontextuelle Qualitäten mit den hohen technischen Anforderungen wissenschaftlicher Räume. Gezielte Bauprojekte schaffen Einrichtungen, die nicht nur funktional für Labore und multidisziplinäre Teams konzipiert sind, sondern auch Nachhaltigkeit, städtebauliche Integration und räumliche Qualität in den Vordergrund stellen.

Die Architekten und Professoren Kaji-O’Grady und Smith fassen die Ziele aller jüngeren Projekte dieser Typologie in drei Leitprinzipien zusammen: Barrieren abbauen, Zusammenarbeit fördern und die Vorteile der im Gebäude entwickelten Aktivitäten vermitteln. Auch wenn Forschungszentren nicht immer öffentlich zugänglich sind, hat dieser Ansatz zu Bauwerken geführt, die über ihre technische Funktion hinaus zu architektonischen Wahrzeichen geworden sind. Sie treten in Dialog mit ihrer Umgebung, symbolisieren wissenschaftlichen Fortschritt und vermitteln ein Bild von Fortschritt, das eng mit Wissen und Forschung verknüpft ist.

Biomedizinischer Forschungspark Barcelona von PINEARQ, © Lluís Casals

Der Biomedizinische Forschungspark Barcelona von PINEARQ

Einer der lokalen Vorreiter dieses neuen Höhepunkts der Architektur im Dienst der wissenschaftlichen Forschung ist der Biomedizinische Forschungspark Barcelona (2007) von PINEARQ. Direkt an der Küste, zwischen dem Port Olímpic und der Barceloneta gelegen, wurde dieses eindrucksvolle Projekt auf der Grundlage eines elliptischen Grundrisses entworfen, der sich mit zunehmender Höhe verjüngt. Das Resultat ist ein Baukörper in Form eines Kegelstumpfes mit leicht nach innen geneigten Fassaden.

Ein rechteckiger, mehrgeschossiger Innenhof durchbricht das geschwungene Volumen und schafft Korridore sowie Terrassen, die sich zum Meer hin öffnen. In der gerahmten Aussicht auf das Mittelmeer lässt sich eine subtile Anspielung auf den Hof des Salk Institute von Kahn erkennen, wobei die Verbindung zwischen Innen- und Außenraum deutlich dynamischer gestaltet ist.

Das prägnanteste Merkmal des Projekts ist seine Fassade, die aus einer äußeren Schicht horizontaler Holzlamellen und einer inneren, verglasten, aber durchlässigen Schicht besteht. Die doppelte Gebäudehülle trägt nicht nur zur Klimaregulierung der Innenräume bei, sondern verleiht dem Ensemble zugleich eine besondere Leichtigkeit.

Die Kombination aus Volumetrie und Architektursprache ist so konzipiert, dass sie einen Dialog mit dem komplexen, vielfältigen städtischen Umfeld herstellt – von historischen Gebäuden bis hin zur Meeresfront. Für all diese Qualitäten wurde das Projekt im Jahr 2007 mit dem FAD-Preis der Architekturkritik ausgezeichnet.

Forschungszentrum ICTA-ICP von H Arquitectes und DATAAE, © Adrià Goula

Forschungszentrum ICTA-ICP von H Arquitectes und DATAAE

Zwei Projekte, die bereits in unserem Blog Barcelona: auf dem Weg zur urbanen und sozialen Integration der Metropole vorgestellt wurden, verdienen eine erneute Erwähnung. An erster Stelle steht das Forschungszentrum ICTA-ICP (2014) von H Arquitectes und DATAAE. Bei diesem Gebäude handelt es sich um einen Auftrag der Autonomen Universität Barcelona, der auf dem Campus in Cerdanyola del Vallès realisiert wurde.

Die Stärken dieses Projekts, das durch seine prismatische und schlichte Volumetrie besticht, liegen in der räumlichen Komplexität, der Vielfalt der Texturen und vor allem im ökologischen Engagement. Dieses zeigt sich sowohl in einem ressourcenschonenden Bauprozess als auch in effektiven klimatechnischen Lösungen, die die raffinierte Gebäudehülle prägen und den Eindruck vermitteln, sie bestehe aus einem hoch technologisierten Jalousiensystem.

CMCiB von Calderon-Folch Studio, Lluís Corbella, Mario Nahra und Pol Sarsanedas, © José Hevia

Zentrum für Vergleichende Medizin und Biomedizinische Bildgebung von Calderon-Folch Studio, Lluís Corbella, Mario Nahra und Pol Sarsanedas

Das zweite zuvor erwähnte Gebäude ist das Zentrum für Vergleichende Medizin und Biomedizinische Bildgebung CMCiB (2018) von Pilar Calderon und Marc Folch (Calderon-Folch Studio), Lluís Corbella, Mario Nahra und Pol Sarsanedas. Es ist Teil des Gesundheitskomplexes Can Ruti in Badalona und besticht durch seine sensible Anpassung an Topografie und Umfeld, seine abgerundeten Kanten sowie den großzügigen Einsatz von Holz im Außen- und, wo möglich, auch im Innenbereich.

Die gewählte Materialität steht im bewussten Kontrast zum traditionellen Bild wissenschaftlicher Gebäude – oft geprägt von sterilen Umgebungen und industriellen Materialien – und verleiht den Räumen zugleich Wärme. Gleichzeitig entspricht sie den Nachhaltigkeitszielen der Architekten. Helle Innenräume und visuelle Bezüge zur natürlichen Umgebung tragen dazu bei, die Erfahrung der Forschenden zu humanisieren, ohne die strengen funktionalen Anforderungen zu beeinträchtigen.

Forschungsinstitut Sant Pau von Picharchitects und 2BMFG Arquitectes, © Aldo Amoretti

Forschungsinstitut Sant Pau von Picharchitects und 2BMFG Arquitectes

Das Forschungsinstitut des Hospitals de la Santa Creu i Sant Pau (2018), entworfen von Picharchitects (Pich-Aguilera) in Zusammenarbeit mit 2BMFG Arquitectes, befindet sich im Superblock des modernistischen Krankenhauses von Lluís Domènech i Montaner, konkret an der Carrer de Sant Quintí. Es wird flankiert von der Casa de la Convalescència, einem Werk von Pere Domènech i Roura (1923–1930), und dem modernen Krankenhaus, gestaltet von Esteve Bonell, Josep Maria Gil und Francesc Rius (2010). Das Institut ist so konzipiert, dass es sich harmonisch in diesen spezifischen, architektonisch hochwertigen und zugleich stilistisch vielfältigen Kontext einfügt.

Das Gebäude fungiert dabei als Scharnier: Mit den zeitgenössischen Pavillons tritt es über eine schlichte, geradlinige Volumetrie in Dialog, mit den modernistischen Pavillons durch sein charakteristisches keramisches Fassadengitter. Diese Verkleidung wechselt an der Hauptfassade mit horizontalen Fenstern und einem Sockel aus grauer, fotokatalytischer Keramik, wobei opake, transparente und perforierte Flächen in einer gestaffelten Komposition kombiniert werden, die den Höhenunterschied der Straße betont. An der Rückfassade verbindet eine röhrenförmige Brücke in High-Tech-Ästhetik das Institut mit dem modernen Krankenhaus.

Sant Pau Research Institute von Picharchitects und 2BMFG Arquitectes, © Aldo Amoretti

Obwohl die ziegelroten modularen Elemente der Fassade einen hohen ästhetischen Wert besitzen, erfüllen sie zugleich praktische Funktionen: Sie wirken als Sonnenschutz und schaffen Privatsphäre in den Innenräumen. Die Wahl einer perforierten Keramikfassade reiht sich in eine Tendenz ein, die wir bereits in unserem Artikel Sozialer Wohnungsbau in Barcelonas Bezirk Sant Martí beschrieben haben. Gleichzeitig greift sie die „textile“ Qualität der Mauern auf, die Gottfried Semper in seinen theoretischen Schriften des 19. Jahrhunderts hervorhob und die den katalanischen Jugendstil stark beeinflusste.

Die Arbeitsräume sind zu den Nordost- und Südwestfassaden ausgerichtet, flankieren einen Servicetrakt und sind stützenfrei gestaltet, was eine hohe funktionale Flexibilität ermöglicht. Ergänzend tragen nachhaltige Strategien wie Trockenbauweise und energieeffiziente Klimatisierung zu den zahlreichen Vorzügen des Projekts bei.

Forschungszentrum Vall d’Hebrón von BAAS Arquitectura und Espinet/Ubach, © Gregori Civera

Forschungszentrum Vall d’Hebrón von BAAS Arquitectura und Espinet/Ubach

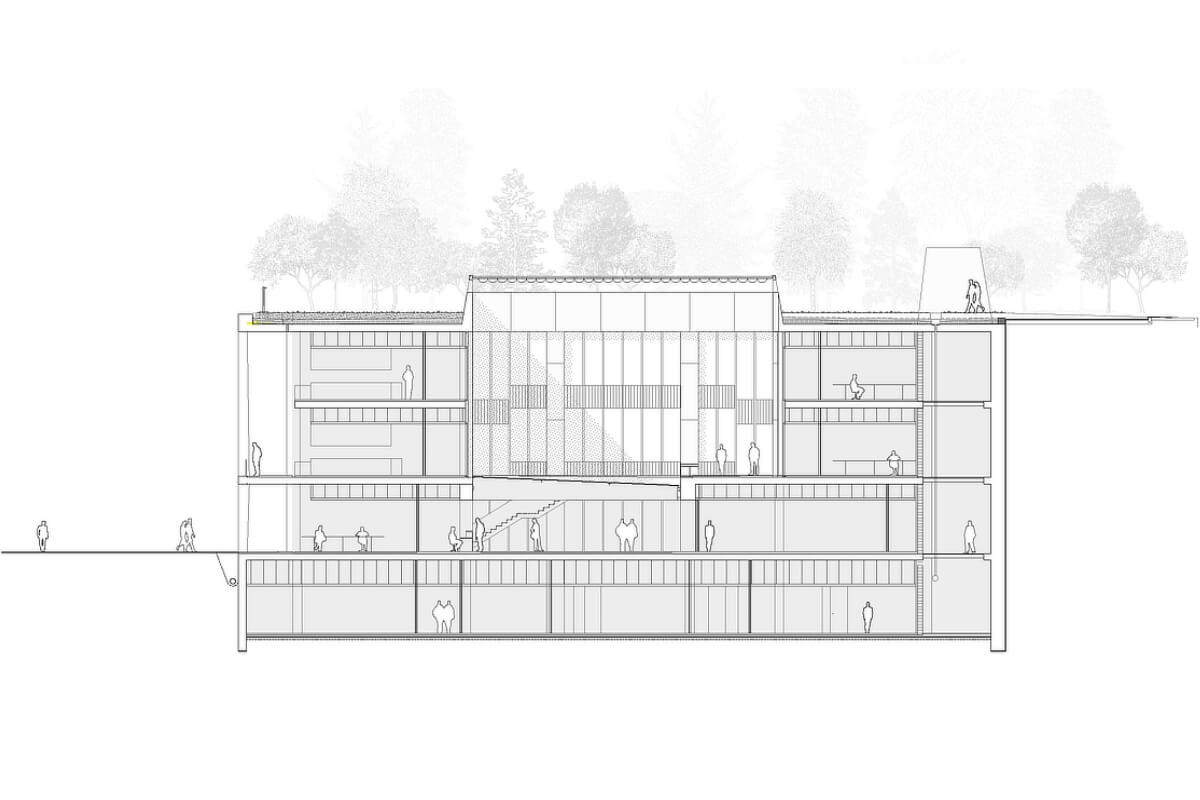

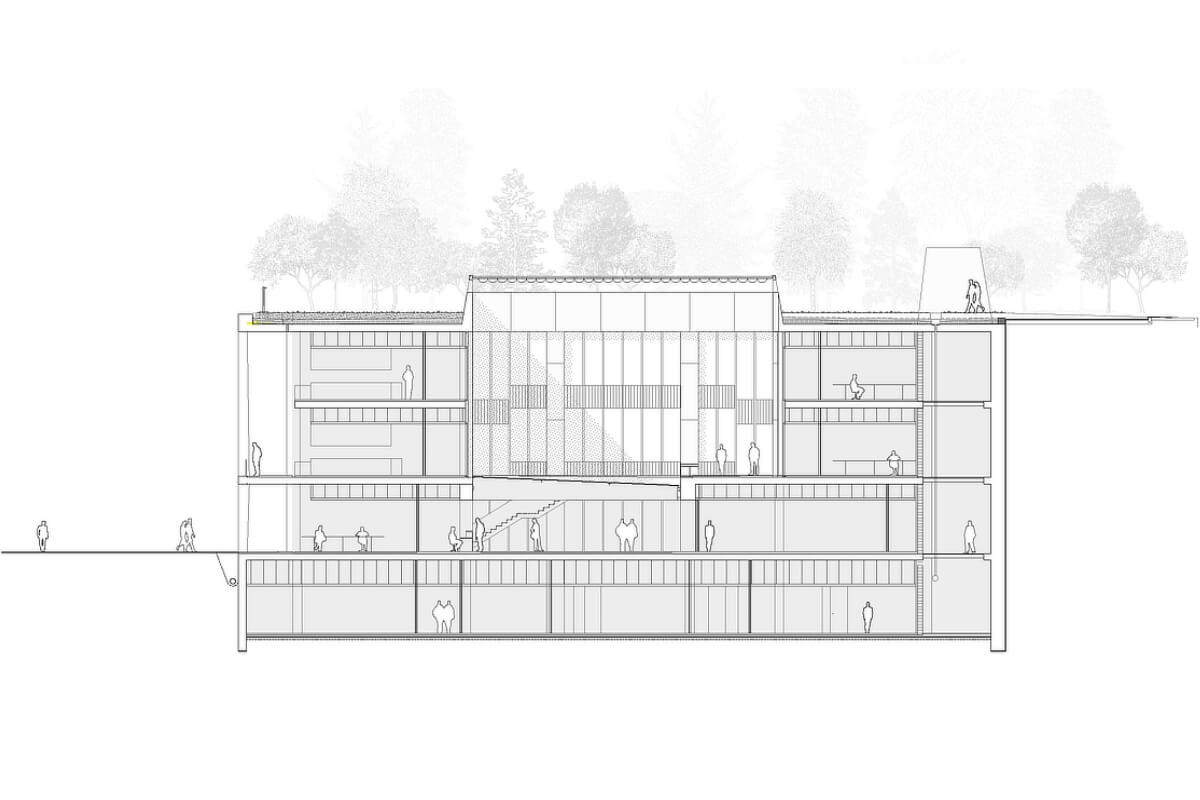

Bei diesem Projekt auf dem Krankenhausgelände Vall d’Hebrón, realisiert vom Team BAAS Arquitectura unter der Leitung von Jordi Badia in Zusammenarbeit mit Espinet/Ubach, handelt es sich um den Preisträger des FAD-Preises für Architektur 2025. Der neue, teilweise in den Hang eingelassene Pavillon passt sich der ausgeprägten Hangneigung an, sodass das Volumen nur teilweise wahrnehmbar ist. Der Grundriss nimmt die Form eines rechtwinkligen Trapezes an, in das zwei geschlossene Innenhöfe sowie ein zur Hauptfassade hin offener Hof eingefügt sind.

Die Fassade wird durch eine rhythmische Abfolge von Betonportiken mit klassischen Anklängen gegliedert. Eine großzügige Freitreppe flankiert die Nordseite des Gebäudes, während das Dach als Aussichtsterrasse gestaltet ist, die zugleich die Grünflächen des Geländes erweitert. Beide Elemente stärken die Verbindung des Gebäudes mit dem gesamten Gesundheitscampus und den angrenzenden Vierteln und verbessern zudem die Zugänglichkeit.

Forschungszentrum Vall d’Hebrón von BAAS Arquitectura und Espinet/Ubach, © BAAS Arquitectura

Die Kombination aus Treppen, Plattformen und Portiken erinnert an historische Monumente der mediterranen Tradition, wie das hellenistische Heiligtum von Lindos, den Pergamonaltar oder sogar den Totentempel der Hatschepsut in Deir el-Bahri. Das Projekt von BAAS Arquitectura spricht jedoch eine eindeutig zeitgenössische Architektursprache.

Die Labore stehen über Innenhöfe in Beziehung zum Außenraum, sowie über Galerien und längs verlaufende Terrassen, die sich unter den Arkaden der Fassade befinden. Die Terrassen können mit Vorhängen verschlossen werden, wodurch sich diese Übergangsräume temporär verändern lassen und zugleich vor übermäßigem Licht und Hitze schützen. Dies ist nur eine der zahlreichen Maßnahmen, dank derer das Gebäude die LEED-Gold-Zertifizierung erhalten hat.

Forschungszentrum Vall d’Hebrón von BAAS Arquitectura und Espinet/Ubach, © Gregori Civera

Die Ciutadella del Coneixement von ZGF Architects, MIRAG und Double Twist

Wir möchten diesen Überblick mit einem im Bau befindlichen Gebäude abschließen, das die Kontinuität der aktuellen Entwicklung verdeutlicht. Das Projekt für die Ciutadella del Coneixement (Zitadelle des Wissens), ein Forschungszentrum auf dem Gelände des ehemaligen Mercat del Peix (Fischmarkt), wurde in einem 2023 durchgeführten Wettbewerb ausgewählt. Geplant ist, dass dort Fachrichtungen wie Biomedizin, planetare Gesundheit und Evolutionsforschung untergebracht werden. Betrieben wird das Zentrum von der Universitat Pompeu Fabra in Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen.

Das Projekt vereint funktionale Strenge mit einem klaren Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Die veröffentlichten Visualisierungen zeigen jedoch einen ambitionierten Entwurf, der darüber hinaus darauf abzielt, interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern, eine dynamische Beziehung zum städtischen Umfeld herzustellen und sich als ästhetische sowie symbolische Referenz für das kommende Jahrzehnt zu positionieren.

Ethische Architektur im Dienst der Forschung

Die Architektur der wissenschaftlichen Forschungszentren in Barcelona zeigt eindrucksvoll, dass Innovation, Wissen und Gestaltung nicht nur nebeneinander bestehen, sondern idealerweise in enger Wechselwirkung stehen sollten. Die untersuchten Gebäude beweisen, dass architektonische Qualität die Wissenschaft weit mehr unterstützt, als nur funktionale Rahmenbedingungen zu schaffen: Sie kreiert nachhaltige, flexible und offene Räume, die interdisziplinäre Zusammenarbeit fördern, und avanciert – auch jenseits klassischer öffentlicher Nutzung – zu einem Wahrzeichen, das den kollektiven Fortschritt symbolisiert.

Diese Projekte spiegeln nicht nur eine formale und technische Suche wider, sondern vor allem das ethische Engagement der Architekten gegenüber Wissenschaft und Gesellschaft. In Zeiten der Unsicherheit sind Forschungszentren weit mehr als bloße Gebäude: Sie werden zu kulturellen und sozialen Manifesten des Strebens nach einer besseren Zukunft.

CMCiB von Calderon-Folch Studio, Lluís Corbella, Mario Nahra und Pol Sarsanedas, © José Hevia

Text: Pedro Capriata

LITERATURVERZEICHNIS

ArchDaily (2015). Centro de Investigación ICTA-ICP · UAB / H Arquitectes + DATAAE.

https://www.archdaily.cl/cl/767655/centro-de-investigacion-icta-icp-star-uab-h-arquitectes-plus-dataae

Archello (s.f.). The Media Lab Complex.

https://archello.com/project/massachusetts-institute-of-technology

Arquitectura Viva (2016). ICTA-ICP Centro de investigación, Cerdanyola del Vallès. AV Monografías, Nº 183-184. España 2016.

https://arquitecturaviva.com/obras/calderon-folch-studio-sarsanedas-arquitectura-coma-arquitectura-mario-nahra-centro-de-medicina-comparativa-y-bioimagen-en-badalona-o3640

Arquitectura Viva (2020). Centro de Medicina Comparativa y Bioimagen CMCiB, Badalona. AV Monografías, Nº 223-224. España 2020.

https://arquitecturaviva.com/obras/calderon-folch-studio-sarsanedas-arquitectura-coma-arquitectura-mario-nahra-centro-de-medicina-comparativa-y-bioimagen-en-badalona-o3640

Arquitectura Viva (2024). Centro de investigación Vall d’Hebron en Barcelona.

https://arquitecturaviva.com/obras/centro-de-investigacion-vall-dhebron-en-barcelona

Centre Obert d’Arquitectura (s.f.). ArquitecturaCatalana.Cat.

https://www.arquitecturacatalana.cat/es

Frampton, K. (1992). Modern Architecture. A Critical History. Thames and Hudson.

Iñiguez, A. (2023). ZGF Architects, MIRAG y Double Twist diseñan el Centro de Investigación Mercat del Peix en Barcelona. ArchDaily.

https://www.archdaily.cl/cl/994958/zgf-architects-mirag-y-double-twist-disenan-el-centro-de-investigacion-mercat-del-peix-en-barcelona

Kaji-O’Grady, S., Smith, C.L. (2024). LabOratory. Speaking of Science and Its Architecture. MIT Press.

Kostof, S. (1995). A History of Architecture. Settings and Rituals. Oxford University

Press.

Picharchitects (s.f.). Instituto de Recerca e Investigación Sant Pau.

https://www.picharchitects.com/portfolio-items/instituto-investigacion-barcelona-arquitectura-sostenible/

PINEARQ (s.f.). Parque de Investigación Biomédica de Barcelona.

https://pinearq.es/proyectos/investigacion/parque-de-investigacion-biomedica-de-barcelona/

Semper, G., Armesto, A. (2014). Escritos fundamentales de Gottfried Semper. El fuego y su protección. Fundación Arquia.

Forschungsbauten in Barcelona

Ein Ort, an dem Wissenschaft und Architektur sich gegenseitig beflügeln: der Forschungsstandort Barcelona

Forschungszentrum Vall d’Hebrón von BAAS Arquitectura und Espinet/Ubach, © Gregori Civera

Architektur, Forschung und Innovation

Technologische Innovation ist ein zentraler Motor des Fortschritts – sowohl in Wissenschaft und Medizin als auch in Architektur und Bauwesen. Während die wissenschaftliche Forschung Wege aufzeigt, um Gesundheit und Lebensqualität zu verbessern, beflügelt Innovation im Design und bei Baumaterialien die Schaffung attraktiverer, effizienterer und nachhaltigerer Räume. Beide Bereiche folgen derselben Logik: Sie experimentieren, prüfen und setzen Lösungen um, die über das Konventionelle hinausgehen, um den Herausforderungen der Gegenwart zu begegnen und die der Zukunft vorauszuplanen.

Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts haben sich zahlreiche Forschungsgebäude zu wegweisenden Referenzen entwickelt – nicht nur wegen ihrer wissenschaftlichen Funktion, sondern auch dank ihrer innovativen Architektur. Das Salk Institute for Biological Studies in La Jolla (1965), entworfen von Louis Kahn, ist ein paradigmatisches Beispiel. Der Komplex aus eleganten Sichtbeton- und Holzblöcken, die um einen Hof mit metaphysischen Anklängen angeordnet und zum Pazifischen Ozean geöffnet sind, schafft einen idealen Rahmen für Räume, die Konzentration und den Dialog zwischen Forschenden fördern.

In jüngerer Zeit lässt sich ein weiteres bemerkenswertes Beispiel im Media Lab Complex auf dem MIT-Campus in den Vereinigten Staaten finden, erweitert durch ein Projekt von Fumihiko Maki (2010). Das neue Gebäude setzt auf Transparenz als zentrales Ausdrucksmittel und als Anreiz für die interdisziplinäre Forschung, die dort betrieben wird.

Maki überträgt dieses Prinzip auf einen prismatischen Baukörper mit subtilen Kontrasten in Texturen und Formen sowie mit lichtdurchfluteten, suggestiven Räumen, die zugleich Ruhe und Kreativität vermitteln. Solche Beispiele verdeutlichen, wie moderne Architektur die Entwicklung der Wissenschaft begleitet, indem sie Räume schafft, die nicht nur Experimente beherbergen, sondern auch den Geist des Entdeckens und der Modernität ihrer Zeit symbolisieren.

Biomedizinischer Forschungspark Barcelona von PINEARQ, © Lluís Casals

Barcelona als neuer Forschungspol

In den letzten Jahrzehnten hat sich Barcelona als internationaler Referenzpunkt für die Architektur von Forschungszentren etabliert. Die Stadt verbindet dabei ästhetische und kontextuelle Qualitäten mit den hohen technischen Anforderungen wissenschaftlicher Räume. Gezielte Bauprojekte schaffen Einrichtungen, die nicht nur funktional für Labore und multidisziplinäre Teams konzipiert sind, sondern auch Nachhaltigkeit, städtebauliche Integration und räumliche Qualität in den Vordergrund stellen.

Die Architekten und Professoren Kaji-O’Grady und Smith fassen die Ziele aller jüngeren Projekte dieser Typologie in drei Leitprinzipien zusammen: Barrieren abbauen, Zusammenarbeit fördern und die Vorteile der im Gebäude entwickelten Aktivitäten vermitteln. Auch wenn Forschungszentren nicht immer öffentlich zugänglich sind, hat dieser Ansatz zu Bauwerken geführt, die über ihre technische Funktion hinaus zu architektonischen Wahrzeichen geworden sind. Sie treten in Dialog mit ihrer Umgebung, symbolisieren wissenschaftlichen Fortschritt und vermitteln ein Bild von Fortschritt, das eng mit Wissen und Forschung verknüpft ist.

Biomedizinischer Forschungspark Barcelona von PINEARQ, © Lluís Casals

Der Biomedizinische Forschungspark Barcelona von PINEARQ

Einer der lokalen Vorreiter dieses neuen Höhepunkts der Architektur im Dienst der wissenschaftlichen Forschung ist der Biomedizinische Forschungspark Barcelona (2007) von PINEARQ. Direkt an der Küste, zwischen dem Port Olímpic und der Barceloneta gelegen, wurde dieses eindrucksvolle Projekt auf der Grundlage eines elliptischen Grundrisses entworfen, der sich mit zunehmender Höhe verjüngt. Das Resultat ist ein Baukörper in Form eines Kegelstumpfes mit leicht nach innen geneigten Fassaden.

Ein rechteckiger, mehrgeschossiger Innenhof durchbricht das geschwungene Volumen und schafft Korridore sowie Terrassen, die sich zum Meer hin öffnen. In der gerahmten Aussicht auf das Mittelmeer lässt sich eine subtile Anspielung auf den Hof des Salk Institute von Kahn erkennen, wobei die Verbindung zwischen Innen- und Außenraum deutlich dynamischer gestaltet ist.

Das prägnanteste Merkmal des Projekts ist seine Fassade, die aus einer äußeren Schicht horizontaler Holzlamellen und einer inneren, verglasten, aber durchlässigen Schicht besteht. Die doppelte Gebäudehülle trägt nicht nur zur Klimaregulierung der Innenräume bei, sondern verleiht dem Ensemble zugleich eine besondere Leichtigkeit.

Die Kombination aus Volumetrie und Architektursprache ist so konzipiert, dass sie einen Dialog mit dem komplexen, vielfältigen städtischen Umfeld herstellt – von historischen Gebäuden bis hin zur Meeresfront. Für all diese Qualitäten wurde das Projekt im Jahr 2007 mit dem FAD-Preis der Architekturkritik ausgezeichnet.

Forschungszentrum ICTA-ICP von H Arquitectes und DATAAE, © Adrià Goula

Forschungszentrum ICTA-ICP von H Arquitectes und DATAAE

Zwei Projekte, die bereits in unserem Blog Barcelona: auf dem Weg zur urbanen und sozialen Integration der Metropole vorgestellt wurden, verdienen eine erneute Erwähnung. An erster Stelle steht das Forschungszentrum ICTA-ICP (2014) von H Arquitectes und DATAAE. Bei diesem Gebäude handelt es sich um einen Auftrag der Autonomen Universität Barcelona, der auf dem Campus in Cerdanyola del Vallès realisiert wurde.

Die Stärken dieses Projekts, das durch seine prismatische und schlichte Volumetrie besticht, liegen in der räumlichen Komplexität, der Vielfalt der Texturen und vor allem im ökologischen Engagement. Dieses zeigt sich sowohl in einem ressourcenschonenden Bauprozess als auch in effektiven klimatechnischen Lösungen, die die raffinierte Gebäudehülle prägen und den Eindruck vermitteln, sie bestehe aus einem hoch technologisierten Jalousiensystem.

CMCiB von Calderon-Folch Studio, Lluís Corbella, Mario Nahra und Pol Sarsanedas, © José Hevia

Zentrum für Vergleichende Medizin und Biomedizinische Bildgebung von Calderon-Folch Studio, Lluís Corbella, Mario Nahra und Pol Sarsanedas

Das zweite zuvor erwähnte Gebäude ist das Zentrum für Vergleichende Medizin und Biomedizinische Bildgebung CMCiB (2018) von Pilar Calderon und Marc Folch (Calderon-Folch Studio), Lluís Corbella, Mario Nahra und Pol Sarsanedas. Es ist Teil des Gesundheitskomplexes Can Ruti in Badalona und besticht durch seine sensible Anpassung an Topografie und Umfeld, seine abgerundeten Kanten sowie den großzügigen Einsatz von Holz im Außen- und, wo möglich, auch im Innenbereich.

Die gewählte Materialität steht im bewussten Kontrast zum traditionellen Bild wissenschaftlicher Gebäude – oft geprägt von sterilen Umgebungen und industriellen Materialien – und verleiht den Räumen zugleich Wärme. Gleichzeitig entspricht sie den Nachhaltigkeitszielen der Architekten. Helle Innenräume und visuelle Bezüge zur natürlichen Umgebung tragen dazu bei, die Erfahrung der Forschenden zu humanisieren, ohne die strengen funktionalen Anforderungen zu beeinträchtigen.

Forschungsinstitut Sant Pau von Picharchitects und 2BMFG Arquitectes, © Aldo Amoretti

Forschungsinstitut Sant Pau von Picharchitects und 2BMFG Arquitectes

Das Forschungsinstitut des Hospitals de la Santa Creu i Sant Pau (2018), entworfen von Picharchitects (Pich-Aguilera) in Zusammenarbeit mit 2BMFG Arquitectes, befindet sich im Superblock des modernistischen Krankenhauses von Lluís Domènech i Montaner, konkret an der Carrer de Sant Quintí. Es wird flankiert von der Casa de la Convalescència, einem Werk von Pere Domènech i Roura (1923–1930), und dem modernen Krankenhaus, gestaltet von Esteve Bonell, Josep Maria Gil und Francesc Rius (2010). Das Institut ist so konzipiert, dass es sich harmonisch in diesen spezifischen, architektonisch hochwertigen und zugleich stilistisch vielfältigen Kontext einfügt.

Das Gebäude fungiert dabei als Scharnier: Mit den zeitgenössischen Pavillons tritt es über eine schlichte, geradlinige Volumetrie in Dialog, mit den modernistischen Pavillons durch sein charakteristisches keramisches Fassadengitter. Diese Verkleidung wechselt an der Hauptfassade mit horizontalen Fenstern und einem Sockel aus grauer, fotokatalytischer Keramik, wobei opake, transparente und perforierte Flächen in einer gestaffelten Komposition kombiniert werden, die den Höhenunterschied der Straße betont. An der Rückfassade verbindet eine röhrenförmige Brücke in High-Tech-Ästhetik das Institut mit dem modernen Krankenhaus.

Sant Pau Research Institute von Picharchitects und 2BMFG Arquitectes, © Aldo Amoretti

Obwohl die ziegelroten modularen Elemente der Fassade einen hohen ästhetischen Wert besitzen, erfüllen sie zugleich praktische Funktionen: Sie wirken als Sonnenschutz und schaffen Privatsphäre in den Innenräumen. Die Wahl einer perforierten Keramikfassade reiht sich in eine Tendenz ein, die wir bereits in unserem Artikel Sozialer Wohnungsbau in Barcelonas Bezirk Sant Martí beschrieben haben. Gleichzeitig greift sie die „textile“ Qualität der Mauern auf, die Gottfried Semper in seinen theoretischen Schriften des 19. Jahrhunderts hervorhob und die den katalanischen Jugendstil stark beeinflusste.

Die Arbeitsräume sind zu den Nordost- und Südwestfassaden ausgerichtet, flankieren einen Servicetrakt und sind stützenfrei gestaltet, was eine hohe funktionale Flexibilität ermöglicht. Ergänzend tragen nachhaltige Strategien wie Trockenbauweise und energieeffiziente Klimatisierung zu den zahlreichen Vorzügen des Projekts bei.

Forschungszentrum Vall d’Hebrón von BAAS Arquitectura und Espinet/Ubach, © Gregori Civera

Forschungszentrum Vall d’Hebrón von BAAS Arquitectura und Espinet/Ubach

Bei diesem Projekt auf dem Krankenhausgelände Vall d’Hebrón, realisiert vom Team BAAS Arquitectura unter der Leitung von Jordi Badia in Zusammenarbeit mit Espinet/Ubach, handelt es sich um den Preisträger des FAD-Preises für Architektur 2025. Der neue, teilweise in den Hang eingelassene Pavillon passt sich der ausgeprägten Hangneigung an, sodass das Volumen nur teilweise wahrnehmbar ist. Der Grundriss nimmt die Form eines rechtwinkligen Trapezes an, in das zwei geschlossene Innenhöfe sowie ein zur Hauptfassade hin offener Hof eingefügt sind.

Die Fassade wird durch eine rhythmische Abfolge von Betonportiken mit klassischen Anklängen gegliedert. Eine großzügige Freitreppe flankiert die Nordseite des Gebäudes, während das Dach als Aussichtsterrasse gestaltet ist, die zugleich die Grünflächen des Geländes erweitert. Beide Elemente stärken die Verbindung des Gebäudes mit dem gesamten Gesundheitscampus und den angrenzenden Vierteln und verbessern zudem die Zugänglichkeit.

Forschungszentrum Vall d’Hebrón von BAAS Arquitectura und Espinet/Ubach, © BAAS Arquitectura

Die Kombination aus Treppen, Plattformen und Portiken erinnert an historische Monumente der mediterranen Tradition, wie das hellenistische Heiligtum von Lindos, den Pergamonaltar oder sogar den Totentempel der Hatschepsut in Deir el-Bahri. Das Projekt von BAAS Arquitectura spricht jedoch eine eindeutig zeitgenössische Architektursprache.

Die Labore stehen über Innenhöfe in Beziehung zum Außenraum, sowie über Galerien und längs verlaufende Terrassen, die sich unter den Arkaden der Fassade befinden. Die Terrassen können mit Vorhängen verschlossen werden, wodurch sich diese Übergangsräume temporär verändern lassen und zugleich vor übermäßigem Licht und Hitze schützen. Dies ist nur eine der zahlreichen Maßnahmen, dank derer das Gebäude die LEED-Gold-Zertifizierung erhalten hat.

Forschungszentrum Vall d’Hebrón von BAAS Arquitectura und Espinet/Ubach, © Gregori Civera

Die Ciutadella del Coneixement von ZGF Architects, MIRAG und Double Twist

Wir möchten diesen Überblick mit einem im Bau befindlichen Gebäude abschließen, das die Kontinuität der aktuellen Entwicklung verdeutlicht. Das Projekt für die Ciutadella del Coneixement (Zitadelle des Wissens), ein Forschungszentrum auf dem Gelände des ehemaligen Mercat del Peix (Fischmarkt), wurde in einem 2023 durchgeführten Wettbewerb ausgewählt. Geplant ist, dass dort Fachrichtungen wie Biomedizin, planetare Gesundheit und Evolutionsforschung untergebracht werden. Betrieben wird das Zentrum von der Universitat Pompeu Fabra in Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen.

Das Projekt vereint funktionale Strenge mit einem klaren Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Die veröffentlichten Visualisierungen zeigen jedoch einen ambitionierten Entwurf, der darüber hinaus darauf abzielt, interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern, eine dynamische Beziehung zum städtischen Umfeld herzustellen und sich als ästhetische sowie symbolische Referenz für das kommende Jahrzehnt zu positionieren.

Ethische Architektur im Dienst der Forschung

Die Architektur der wissenschaftlichen Forschungszentren in Barcelona zeigt eindrucksvoll, dass Innovation, Wissen und Gestaltung nicht nur nebeneinander bestehen, sondern idealerweise in enger Wechselwirkung stehen sollten. Die untersuchten Gebäude beweisen, dass architektonische Qualität die Wissenschaft weit mehr unterstützt, als nur funktionale Rahmenbedingungen zu schaffen: Sie kreiert nachhaltige, flexible und offene Räume, die interdisziplinäre Zusammenarbeit fördern, und avanciert – auch jenseits klassischer öffentlicher Nutzung – zu einem Wahrzeichen, das den kollektiven Fortschritt symbolisiert.

Diese Projekte spiegeln nicht nur eine formale und technische Suche wider, sondern vor allem das ethische Engagement der Architekten gegenüber Wissenschaft und Gesellschaft. In Zeiten der Unsicherheit sind Forschungszentren weit mehr als bloße Gebäude: Sie werden zu kulturellen und sozialen Manifesten des Strebens nach einer besseren Zukunft.

CMCiB von Calderon-Folch Studio, Lluís Corbella, Mario Nahra und Pol Sarsanedas, © José Hevia

Text: Pedro Capriata

LITERATURVERZEICHNIS

ArchDaily (2015). Centro de Investigación ICTA-ICP · UAB / H Arquitectes + DATAAE.

https://www.archdaily.cl/cl/767655/centro-de-investigacion-icta-icp-star-uab-h-arquitectes-plus-dataae

Archello (s.f.). The Media Lab Complex.

https://archello.com/project/massachusetts-institute-of-technology

Arquitectura Viva (2016). ICTA-ICP Centro de investigación, Cerdanyola del Vallès. AV Monografías, Nº 183-184. España 2016.

https://arquitecturaviva.com/obras/calderon-folch-studio-sarsanedas-arquitectura-coma-arquitectura-mario-nahra-centro-de-medicina-comparativa-y-bioimagen-en-badalona-o3640

Arquitectura Viva (2020). Centro de Medicina Comparativa y Bioimagen CMCiB, Badalona. AV Monografías, Nº 223-224. España 2020.

https://arquitecturaviva.com/obras/calderon-folch-studio-sarsanedas-arquitectura-coma-arquitectura-mario-nahra-centro-de-medicina-comparativa-y-bioimagen-en-badalona-o3640

Arquitectura Viva (2024). Centro de investigación Vall d’Hebron en Barcelona.

https://arquitecturaviva.com/obras/centro-de-investigacion-vall-dhebron-en-barcelona

Centre Obert d’Arquitectura (s.f.). ArquitecturaCatalana.Cat.

https://www.arquitecturacatalana.cat/es

Frampton, K. (1992). Modern Architecture. A Critical History. Thames and Hudson.

Iñiguez, A. (2023). ZGF Architects, MIRAG y Double Twist diseñan el Centro de Investigación Mercat del Peix en Barcelona. ArchDaily.

https://www.archdaily.cl/cl/994958/zgf-architects-mirag-y-double-twist-disenan-el-centro-de-investigacion-mercat-del-peix-en-barcelona

Kaji-O’Grady, S., Smith, C.L. (2024). LabOratory. Speaking of Science and Its Architecture. MIT Press.

Kostof, S. (1995). A History of Architecture. Settings and Rituals. Oxford University

Press.

Picharchitects (s.f.). Instituto de Recerca e Investigación Sant Pau.

https://www.picharchitects.com/portfolio-items/instituto-investigacion-barcelona-arquitectura-sostenible/

PINEARQ (s.f.). Parque de Investigación Biomédica de Barcelona.

https://pinearq.es/proyectos/investigacion/parque-de-investigacion-biomedica-de-barcelona/

Semper, G., Armesto, A. (2014). Escritos fundamentales de Gottfried Semper. El fuego y su protección. Fundación Arquia.

Related Posts

20.01.2026

Ausstellungen, akademische Events, Projektionen und Konzerte zu Antoni Gaudís 100. Todestag.

15.12.2025

Erleben Sie die Stadt und ihre Architektur als zentrale Protagonisten.

17.11.2025

Barcelonas Hausberg erfindet sich neu – Fira-Modernisierung zur Hundertjahrfeier der Internationalen Ausstellung 1929.

3.11.2025

A Way to Read, De-Code and Understand What the Buildings and Landscape of Barcelona Are Saying.