Ricardo Bofills Walden 7 wird 50

Der emblematische Sozialwohnungsbau feiert sein halbes Jahrhundert in bester Verfassung

Walden 7 aus der Luft, Bild mit freundlicher Genehmigung von Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Walden 7, eine 50 Jahre alte architektonische Landmarke in Sant Just Desvern

Die Metropolregion Barcelona beherbergt zahlreiche architektonische Glanzstücke, die von Besuchern oft übersehen werden, da sie sich abseits des Stadtzentrums befinden. Doch im westlich von Barcelona gelegenen Vorort Sant Just Desvern steht ein Wahrzeichen, das jedem Besucher sofort ins Auge fällt, der dort vorbeikommt. Es handelt sich um das vom Taller de Arquitectura unter der Leitung von Ricardo Bofill entworfene und im Jahr 1975, also vor genau 50 Jahren eingeweihte, Walden 7. Ein Jubiläum, das Guiding Architects Barcelona nicht unerwähnt lassen möchte.

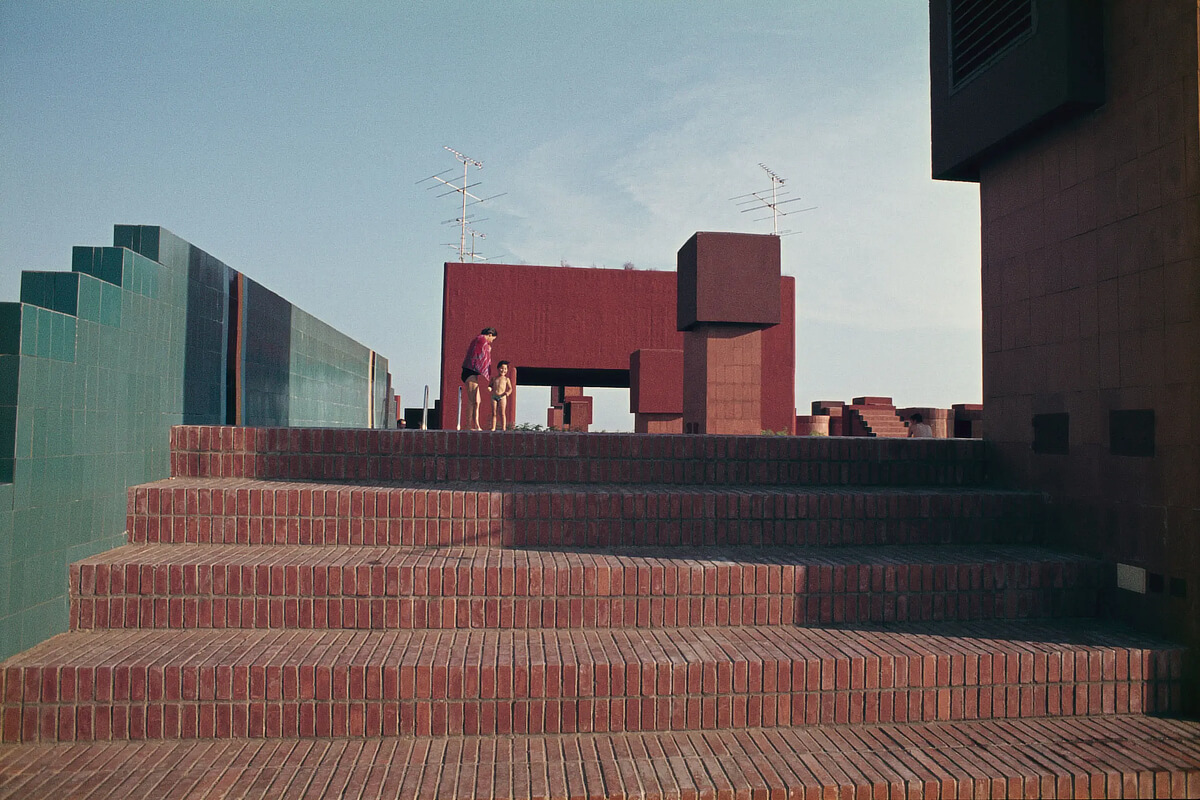

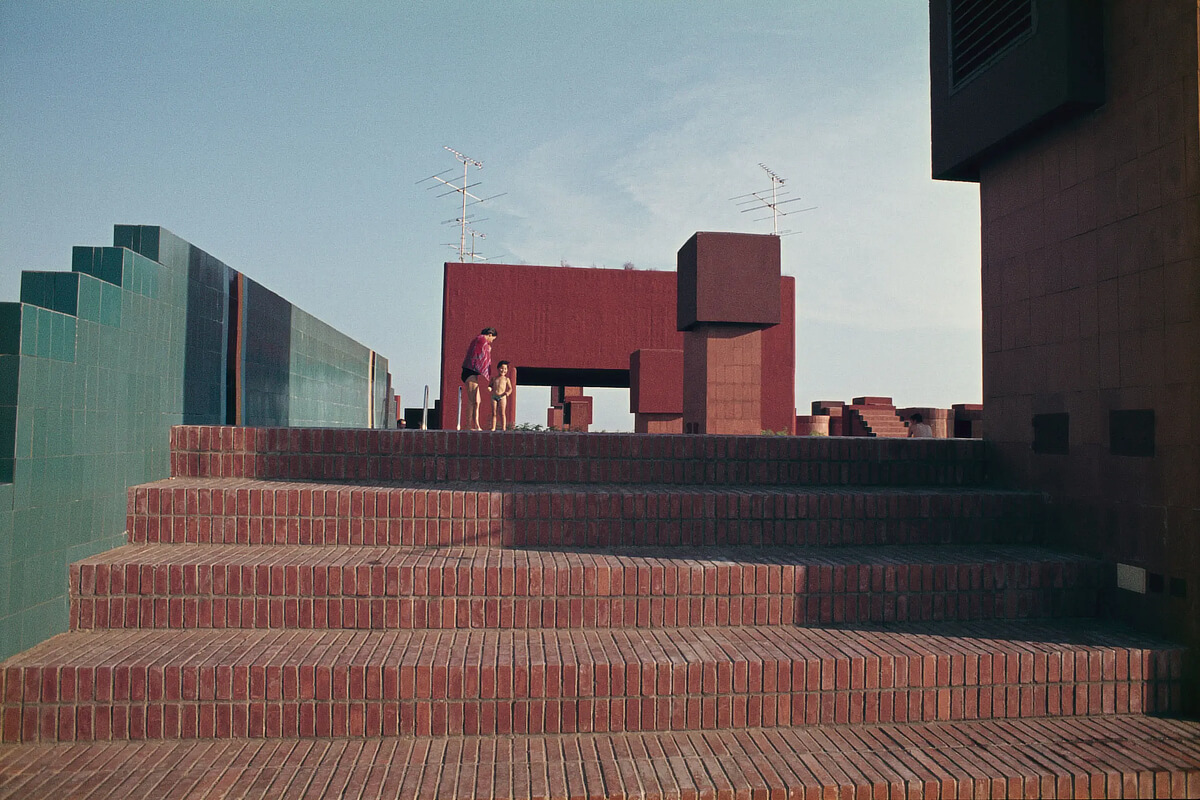

Walden 7 ist ein monumentaler, ausgesprochen unkonventioneller Sozialwohnungsbau, der eine Epoche prägte und eine kühne soziale und ästhetische Utopie verkörpert. Auf den ersten Blick wirkt das Gebäude wie eine aus zahlreichen gestapelten Kuben bestehende rötliche Festung, durchzogen von riesigen Hohlräumen, die die innenliegenden Gemeinschaftsbereiche untereinander und mit dem Außenraum verbinden.

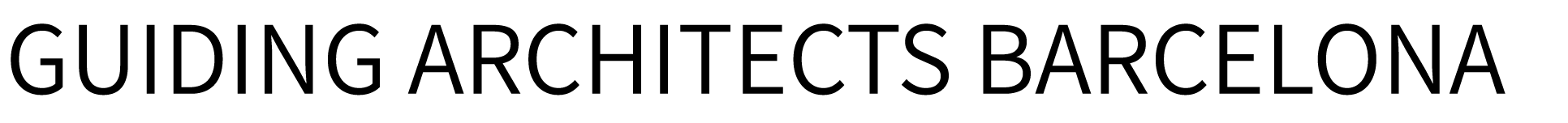

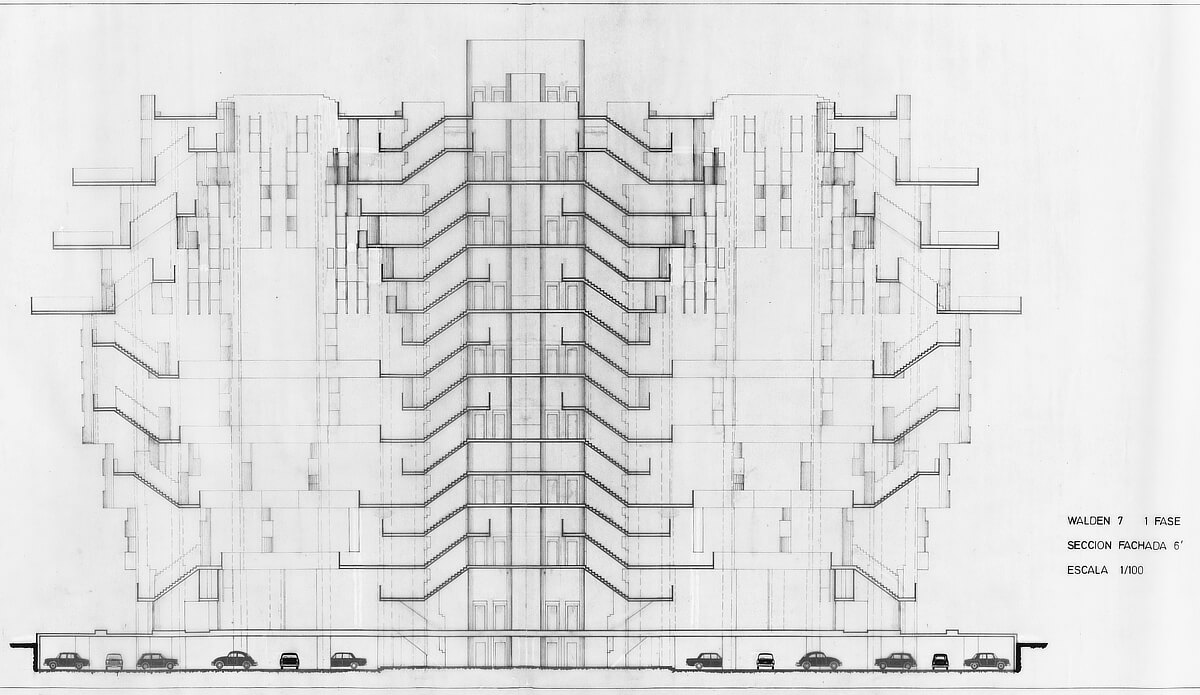

Walden 7 – Längsschnitt, Bild mit freundlicher Genehmigung von Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Katalanische Gegenkultur im Spätfranquismus

Gegen Ende der 1960er Jahre erlebte Katalonien eine aufrührerische Aufbruchsstimmung, die nach mehr Freiheiten verlangte und sich am linken Rand des politischen Spektrums verortete. Der Schwerpunkt lag jedoch eher auf der Förderung alternativer kultureller Ausdrucksformen als auf der direkten politischen Konfrontation mit der franquistischen Diktatur. Vor diesem Hintergrund formierte sich die sogenannte gauche divine, eine heterogene Gruppe von Intellektuellen, die ideologisch vom Mai 1968 beeinflusst war. Unter ihnen fanden sich einige herausragende Architekten wie Oscar Tusquets, Oriol Bohigas und Ricardo Bofill.

Die Anfänge von Ricardo Bofills Karriere in den 1960er und 1970er Jahren

Bevor Ricardo Bofill das Wohnensemble Walden 7 entwarf, hatte er bereits eine bemerkenswerte Karriere vorzuweisen, die von formaler Experimentierfreude und sozialem Anspruch geprägt war. 1963 gründete er in Barcelona das Taller de Arquitectura, ein interdisziplinäres Kollektiv, dem neben Architekten auch Stadtplaner, Ökonomen, Künstler und Schriftsteller angehörten. Ziel war es, die Architektur aus einer kritischeren und humanistischeren Perspektive neu zu definieren.

Wohnkomplex Barrio Gaudí in Reus, Bild mit freundlicher Genehmigung von Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

In dieser ersten Schaffensphase entwickelte Bofill eine Reihe von Wohnprojekten, in denen neue Wohnformen erprobt wurden, darunter das Wohngebäude in der Calle Nicaragua in Barcelona (1964) und das Barrio Gaudí in Reus (1964–1970). Diese Bauten zeigen gewisse Parallelen zu den Ideen der Gruppe R und insbesondere zu den kollektiven Wohnbauten von José Antonio Coderch, wie dem Appartementkomplex der Banco Urquijo (1967–72) oder den Cocheras de Sarrià (1968) — versuchten jedoch, noch einen Schritt weiter zu gehen.

Bofills Ansatz verband mediterrane Bautradition und Backstein als zentrales Element mit formalen Experimenten auf Basis komplexer geometrischer Muster. Im Fall der Anlage in Reus spiegelte sich zudem ein erneuertes soziales Anliegen in der Gestaltung und Nutzung gemeinschaftlicher Räume wider.

Wohnkomplex Xanadú in Calpe

Xanadú und La Muralla Roja treiben die Weiterentwicklung des kollektiven Wohnens voran

Sowohl Xanadú (1968–1971) als auch La Muralla Roja (1968–1973), beide in Calpe, Alicante und nur wenige Meter voneinander entfernt gelegen, stellen eine Fortführung der früheren Experimente Bofills im kollektiven Wohnungsbau dar. Obwohl sich beide Anlagen von funktionalistischen Modellen entfernten, taten sie dies in unterschiedliche Richtungen.

In Xanadú wurde ein System aus bewohnbaren, um vertikale Erschliessungskerne gruppierte Kapseln erprobt. Die Volumetrie erinnerte allegorisch an traditionelle japanische Burgen, während die architektonische Sprache auf lokalen Elementen wie Fensterläden und Dachziegeln basierte — ein Ansatz, der bereits eine Annäherung an postmoderne Ausdrucksformen erkennen ließ.

La Muralla Roja hingegen zeichnete sich durch eine orthogonale Volumetrie aus Modulen aus, die sich um Höfe gruppierten und gemeinschaftliche Bereiche sowie Wege von großer formaler Komplexität entstehen ließen. Die architektonische Sprache wirkte abstrakter, nicht zuletzt aufgrund des markanten farblichen Konzepts, bezog sich jedoch auf die Kasbahs Algeriens und Marokkos.

Wohnkomplex La Muralla Roja in Calpe, © Ana Hidalgo Burgos

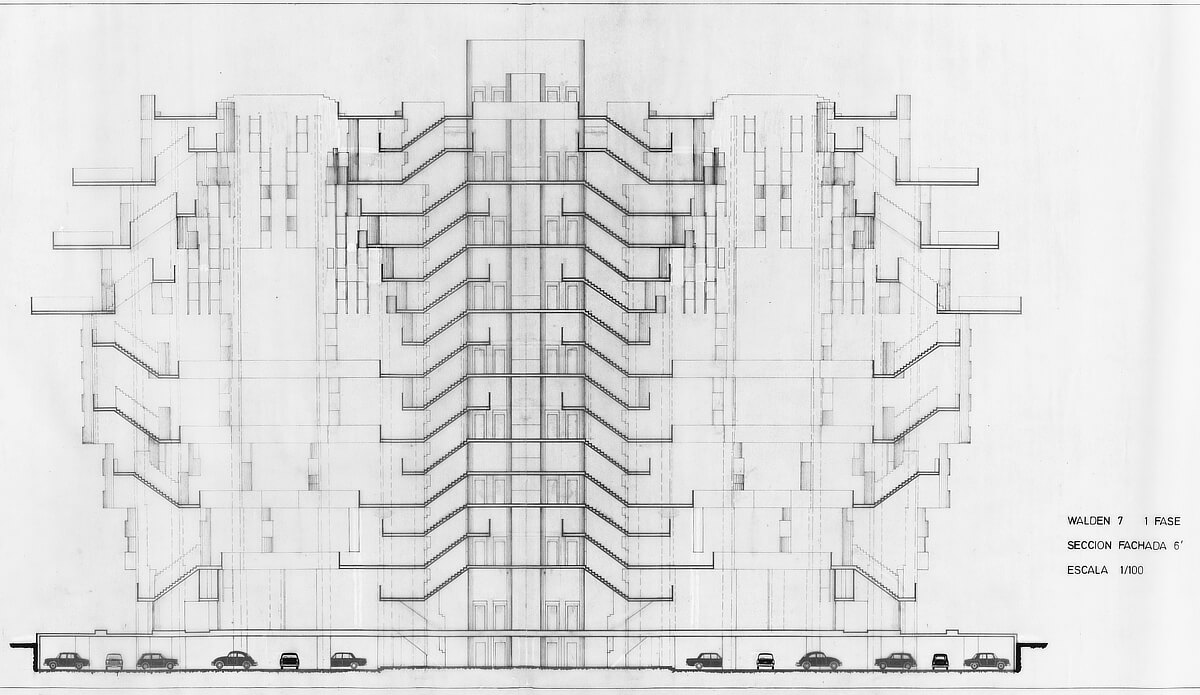

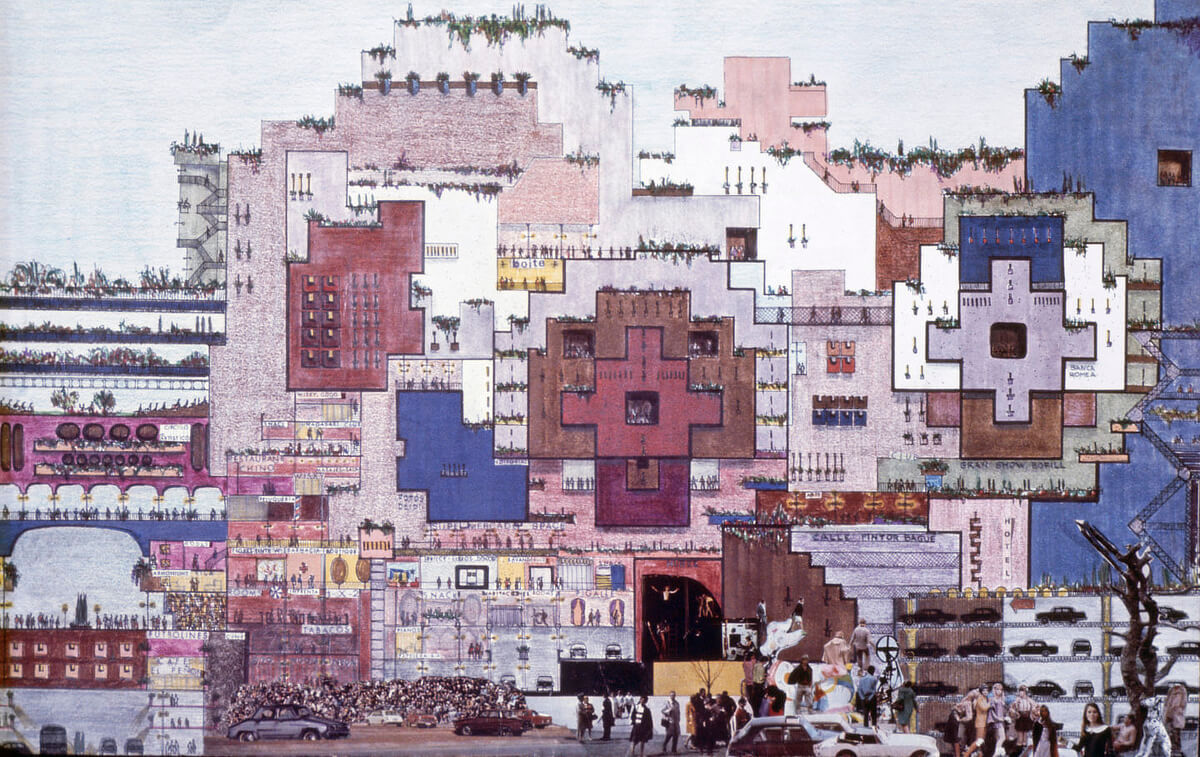

La Ciudad en el Espacio, das direkte Vorbild von Walden 7

Walden 7 ist eine verkleinerte und etwas weniger ambitionierte Version der Ciudad en el Espacio, eines groß angelegten Wohnprojekts mit ausgeprägt utopischem und möglicherweise leicht größenwahnsinnigem Charakter, das das Taller de Arquitectura 1970 in Madrid umzusetzen versuchte. Das Vorhaben sah die Errichtung eines multifunktionalen Gebäudekomplexes vor, der Handel und Dienstleistungen integrieren und durch miteinander verbundene Gemeinschaftsbereiche den Gemeinschaftssinn der Bewohner fördern sollte.

Formal basierte der Entwurf erneut auf einem dreidimensionalen Raster, das eine zugrunde liegende Ordnung aus „organischen“ und hochkomplexen Konfigurationen schaffen sollte – zugleich aber flexibel genug war, sowohl die Gemeinschaftsbereiche als auch die einzelnen Wohnungen an die sich wandelnden Bedürfnisse der Nutzer anzupassen.

Wohnprojekt La Ciudad en el Espacio, Bild mit freundlicher Genehmigung von Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Bemerkenswert ist zudem, dass die vom Taller de Arquitectura für die Ciudad en el Espacio produzierten Bildwelten eine deutlich popkulturelle Ästhetik aufwiesen, ähnlich der von Archigram und inspiriert von Ikonen der 1960er-Jahre-Popkultur wie dem Film „Yellow Submarine“ der Beatles. Leider sah sich La Ciudad en el Espacio mit vielfältigen Widerständen konfrontiert, beginnend bei den Vorbehalten der Behörden und der Baufirma, was letztlich zum Scheitern des Projekts führte.

Die Wohnutopie wird in Barcelona Wirklichkeit

1972 ergab sich die Gelegenheit, viele der für La Ciudad en el Espacio entwickelten Ideen und Lösungen in einem neuen Megaprojekt umzusetzen — diesmal am Stadtrand von Barcelona. Es handelte sich um eine kostengünstige Sozialwohnanlage, die als „vertikales Viertel“ konzipiert war und in ihrer ursprünglichen Version einen ganzen Häuserblock samt zwei weiterer, ähnlich geplanter Baukörper umfassen sollte. Damit entsprach das Vorhaben dem Wunsch von Oriol Bohigas, die Peripherie Barcelonas durch die Errichtung großmaßstäblicher und symbolträchtiger Bauten zu monumentalisieren.

Walden 7 im Bau, Bild mit freundlicher Genehmigung von Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Das Taller de Arquitectura wählte für das Projekt den Namen Walden 7, angelehnt an den Science-Fiction-Roman „Walden Two“ von B.F. Skinner (1948), der vom Besuch eines Wissenschaftlers bei einer utopischen Gemeinschaft erzählt, in der die gebaute Umwelt das Verhalten der Bewohner prägt. Der Roman wiederum hatte seinen Titel von Henry David Thoreaus berühmtem Werk „Walden“ (1854) übernommen — einem autobiografischen und philosophischen Bericht über die zwei Jahre, die der Autor in einer selbst errichteten Hütte in den Wäldern von Massachusetts verbrachte.

Der Bezug auf diese beiden literarischen Werke macht die ideellen und gesellschaftlichen Ambitionen von Bofill und seinem Team deutlich.

Auf dem Weg zum modularen, vertikalen und flexiblen kollektiven Wohnungsbau

Auch wenn die Idee einer modularen vertikalen Stadt bereits in früheren Arbeiten des Taller de Arquitectura angelegt war, ist es wichtig zu erwähnen, dass sie sich zugleich von utopischen Entwürfen anderer Länder inspirieren ließ — etwa von der Plug-in City (1964) der britischen Gruppe Archigram oder den architektonischen und städtebaulichen Visionen der japanischen Metabolisten. Beide Strömungen entwickelten Konzepte für modulare Megastrukturen, in die vorgefertigte Bauteile in Form von Kapseln eingesetzt wurden, die deutlich von der tragenden Struktur ablesbar blieben.

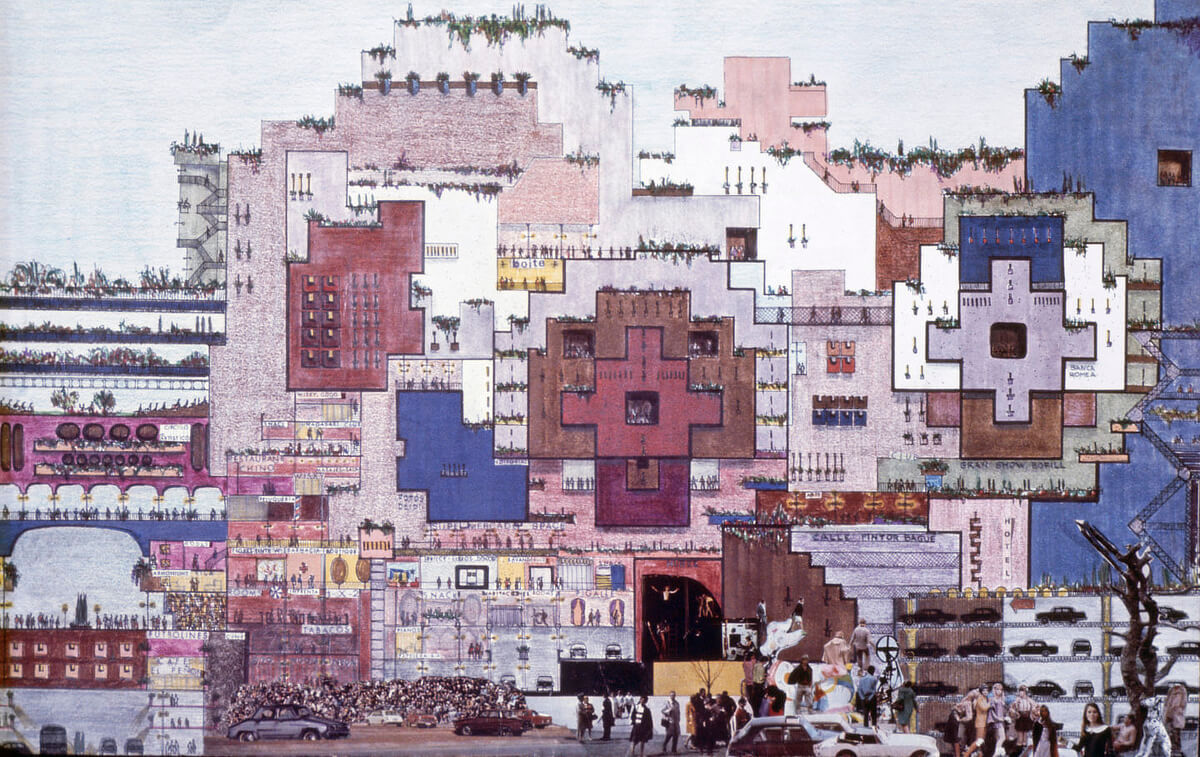

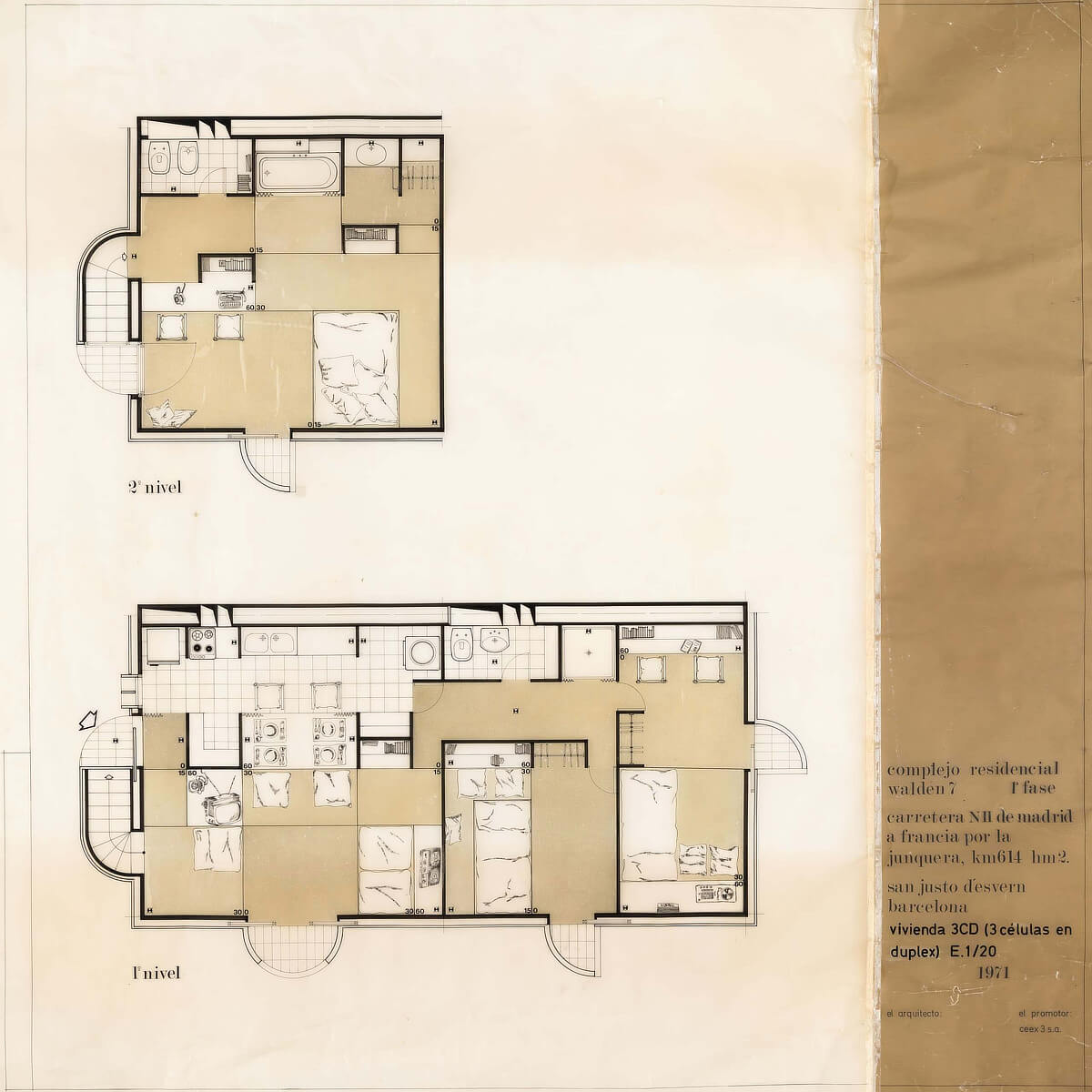

Walden 7 – Maisonette-Wohnung, Bild mit freundlicher Genehmigung von Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Bofill und sein Team entschieden sich hingegen für eine eher konzeptionelle als konstruktive Modulation, was zu einer konventionelleren Bauweise, aber zugleich zu einer einheitlicheren architektonischen Lesart des Gebäudes führte und letztlich auch die wirtschaftliche Realisierbarkeit des Projekts sicherte.

Das vorherrschende Material war Beton, der sowohl für die Tragstruktur als auch für die vorgefertigten Fassadenelemente eingesetzt wurde. Die keramischen Elemente in orange-ockerfarbenen Tönen an den Außenfassaden und in Blautönen in den Innenhöfen, die maßgeblich zur Betonung des mediterranen Charakters beitragen sollten, dienten letztlich ausschließlich als Verkleidung.

Formal und funktional wurden die quadratischen Module von jeweils 30 m² in unterschiedlichen Konfigurationen angeordnet, wodurch sowohl eingeschossige als auch Maisonette-Wohnungen mit variierenden Grundrissen entstanden. Das System war von Anfang an als flexible Lösung konzipiert, die mittel- und langfristige Anpassungen an sich wandelnde Wohnbedürfnisse ermöglicht.

Walden 7 – Innenhof, © Roc Isern, unter Lizenz CC BY-NC-SA 2.0

Wiederentdeckung des Wohnens: sensorische Raumerfahrung und Gemeinschaft

In räumlicher Hinsicht steckt Walden 7 voller Überraschungen. Die geometrischen Module scheinen durch eine unsichtbare zentrifugale Kraft auseinandergerissen worden zu sein und hinterlassen zwei große, terrassierte Lichthöfe, die von Galerien flankiert und durch Brücken auf verschiedenen Ebenen verbunden sind. In diesen überwältigenden, leicht labyrinthartigen Räumen schwingen die imaginären Kerkerwelten von Giovanni Battista Piranesi mit.

Beim Durchqueren und Umkreisen der Höfe wechseln sich Lichtstimmungen, Farbklänge und Raumeindrücke beständig ab. Beim Gang durch die halböffentlichen Bereiche eröffnen sich immer wieder überraschende neue Perspektiven — vielleicht auf denselben mehrgeschossigen Raum, der wenige Minuten zuvor aus einer anderen Richtung wahrgenommen wurde und sich nun in zahllose Terrassen und Gänge auflöst, die die Interaktion unter den Bewohnern fördern.

Zahlreiche Hinweise belegen, wie die Nutzer sich diese gemeinschaftlichen Räume aneignen und sie mit Leben füllen: Man sieht überall Blumentöpfe, Fußmatten, Fahrräder, Wäscheleinen — und sogar ein zweisitziges Sofa, das eine der Terrassen in einen beinahe privaten Rückzugsort verwandelt.

Walden 7 – Gänge, Brücken und Balkone im Gebäudeinneren, © Till F. Teenck, unter Lizenz CC BY-SA 2.5

Echos der Vergangenheit und zeitgenössische Resonanzen im Walden 7

Auch wenn das Taller de Arquitectura offiziell die Kasbahs Algeriens als Inspirationsquelle nannte, wird offensichtlich, dass die Bezugspunkte dieser Wohnanlage zahlreich sind. Abgesehen von den bereits erwähnten Beispielen lässt sich Walden 7, mit Blick in die fernere Vergangenheit, als eine Neuinterpretation des mesopotamischen Zikkurats lesen — ein gestufter Turm zu Babel, auf einen umgekehrten Turm gestapelt und mit Keramikfliesen verkleidet.

Der Architekturtheoretiker Christian Norberg-Schulz verwies zudem auf den komplexen und widersprüchlichen Charakter des Gebäudes und verknüpfte es mit den theoretischen Ansätzen von Robert Venturi, aber auch mit der barocken Architektur, in der Zwischenräume, Lichtinszenierungen, doppelte Hüllen und dynamische Raumfolgen eine zentrale Rolle spielen.

Walden 7 – Dachterrasse, Bild mit freundlicher Genehmigung von Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Und blickt man zurück ins 20. Jahrhundert, so erinnert Walden 7 — sowohl durch seine monumental an mittelalterliche Anlagen erinnernde Erscheinung als auch durch seine gestaffelte Volumetrie und die sorgfältig ausgearbeiteten Verbindungsräume — an die Architektur des Meisters Louis Kahn. Hinzu kommt die harmonische Koexistenz von menschlichem Maßstab und monumentaler Dimension, wie sie sich in der spannungsvollen Gegenüberstellung der Fensteröffnungen der Wohnungen mit den großen Durchbrüchen der Gesamtstruktur zeigt — ein Merkmal, das sich auch in bestimmten Bauten von Louis Kahn wiederfindet, etwa im Parlament von Dhaka (1964–82).

Die Resilienz einer unvergänglichen Architekturikone

Trotz der nicht wenigen Schwierigkeiten, mit denen Walden 7 im Laufe der Jahre zu kämpfen hatte, hat das Gebäude bis heute nichts von seiner Faszination und Anziehungskraft eingebüßt. Auseinandersetzungen mit dem Bauträger, die Notwendigkeit einer speziellen Fundamentierung aufgrund des wenig tragfähigen Baugrunds, Klagen einzelner Bewohner und einige bauliche Mängel — allen voran das Abfallen der ursprünglichen Keramikverkleidung bereits ein Jahr nach Fertigstellung — führten sogar dazu, dass Ricardo Bofill selbst sich zeitweise enttäuscht über das Ergebnis äußerte.

Walden 7 – Original und Architekturmodell, Bild mit freundlicher Genehmigung von Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Heute jedoch lassen sich all diese Probleme als überwundene Herausforderungen betrachten. So wurde etwa bei der Sanierung 1993 die ursprüngliche Keramikverkleidung durch eine Putzschicht ersetzt, die zugleich eine zusätzliche Wärmedämmung ermöglichte und die Wohnqualität deutlich verbesserte.

Sollte heute jemand den architektonischen oder sozialen Wert dieses emblematischen Bauwerks in Frage stellen, würde bereits ein einziger Besuch genügen, um alle Zweifel auszuräumen. Die zeitlose Aktualität von Walden 7, auch 50 Jahre nach seiner Fertigstellung, zeigt sich nicht zuletzt in seinem spürbaren Einfluss auf zahlreiche Wohnprojekte des 21. Jahrhunderts — darunter das Edificio Mirador in Madrid (2005) von MVRDV, die kaskadenförmige Wohnanlage 79&Park in Stockholm von Bjarke Ingels (2018) sowie aktuelle Sozialwohnungsbauten in Barcelona.

Walden 7, © Roc Isern, unter Lizenz CC BY-NC-SA 2.0

Text: Pedro Capriata

LITERATURVERZEICHNIS

Álvarez, R., Galvan-Desvaux, N. Martínez J. M. (2024). Building the Walden 7. The Model as Patrimony of the Design Process. In L. Agustín-Hernández, A. Vallespín, A. Fernández-Morales (Eds.), Graphical Heritage, Vol. 2 -Representation, Analysis, Concept and Creation (pp 108-117). Springer.

Benevolo, L. (1994). Historia de la Arquitectura Moderna. Gustavo Gili.

Bofill, A. (1975). Contribución al estudio de la generación geométrica de formas arquitectónicas y urbanas. Universitat Politècnica de Catalunya.

Bofill, R. (1978). L’Architecture d’un Homme. Arthaud.

Bofill, R. (1989). Espaces d’une vie. Odile Jacob.

Bofill, R. (2009). Architecture in the Era of Local Culture and International Experience. Ricardo Bofill Taller de Arquitectura.

Capitel, A. (2023). Arquitecturas españolas en el siglo XX. Abada Editores.

Centre Obert d’Arquitectura (s.f.) ArquitecturaCatalana.Cat.

https://www.arquitecturacatalana.cat/es

Cruells, B. (1998). Ricardo Bofill. Gustavo Gili.

D’Huart, A. (Ed.) (1984). Ricardo Bofill: taller de arquitectura. El dibujo de la ciudad. Industria y clasicismo. Gustavo Gili.

Frampton, K. (1992). Modern Architecture. A Critical History. Thames and Hudson.

Futagawa, Y., Norberg-Schulz, C. (1985). Ricardo Bofill: Taller de Arquitectura. A.D.A. Edita Tokyo.

Klanten, R., Niebius, M. E., Marinai, V. (Ed.) (2019). Ricardo Bofill. Visions of Architecture. Gestalten.

Montaner, J.M. (2005). Arquitectura contemporània a Catalunya. Edicions 62.

Pla, M. (2007). Catalunya. Guia d’arquitectura moderna 1880-2007. Triangle.

Solé, J. L., Amigó J. (1995). Walden 7 i mig. Ajuntament de Sant Just Desvern.

Urrutia, A. (2003). Arquitectura española, siglo XX. Cátedra.

Warren, J. A. (Ed.) (1988). Ricardo Bofill. Taller de Arquitectura: Buildings and Projects, 1960-85. Rizzoli.

Ricardo Bofills Walden 7 wird 50

Der emblematische Sozialwohnungsbau feiert sein halbes Jahrhundert in bester Verfassung

Walden 7 aus der Luft, Bild mit freundlicher Genehmigung von Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Walden 7, eine 50 Jahre alte architektonische Landmarke in Sant Just Desvern

Die Metropolregion Barcelona beherbergt zahlreiche architektonische Glanzstücke, die von Besuchern oft übersehen werden, da sie sich abseits des Stadtzentrums befinden. Doch im westlich von Barcelona gelegenen Vorort Sant Just Desvern steht ein Wahrzeichen, das jedem Besucher sofort ins Auge fällt, der dort vorbeikommt. Es handelt sich um das vom Taller de Arquitectura unter der Leitung von Ricardo Bofill entworfene und im Jahr 1975, also vor genau 50 Jahren eingeweihte, Walden 7. Ein Jubiläum, das Guiding Architects Barcelona nicht unerwähnt lassen möchte.

Walden 7 ist ein monumentaler, ausgesprochen unkonventioneller Sozialwohnungsbau, der eine Epoche prägte und eine kühne soziale und ästhetische Utopie verkörpert. Auf den ersten Blick wirkt das Gebäude wie eine aus zahlreichen gestapelten Kuben bestehende rötliche Festung, durchzogen von riesigen Hohlräumen, die die innenliegenden Gemeinschaftsbereiche untereinander und mit dem Außenraum verbinden.

Walden 7 – Längsschnitt, Bild mit freundlicher Genehmigung von Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Katalanische Gegenkultur im Spätfranquismus

Gegen Ende der 1960er Jahre erlebte Katalonien eine aufrührerische Aufbruchsstimmung, die nach mehr Freiheiten verlangte und sich am linken Rand des politischen Spektrums verortete. Der Schwerpunkt lag jedoch eher auf der Förderung alternativer kultureller Ausdrucksformen als auf der direkten politischen Konfrontation mit der franquistischen Diktatur. Vor diesem Hintergrund formierte sich die sogenannte gauche divine, eine heterogene Gruppe von Intellektuellen, die ideologisch vom Mai 1968 beeinflusst war. Unter ihnen fanden sich einige herausragende Architekten wie Oscar Tusquets, Oriol Bohigas und Ricardo Bofill.

Die Anfänge von Ricardo Bofills Karriere in den 1960er und 1970er Jahren

Bevor Ricardo Bofill das Wohnensemble Walden 7 entwarf, hatte er bereits eine bemerkenswerte Karriere vorzuweisen, die von formaler Experimentierfreude und sozialem Anspruch geprägt war. 1963 gründete er in Barcelona das Taller de Arquitectura, ein interdisziplinäres Kollektiv, dem neben Architekten auch Stadtplaner, Ökonomen, Künstler und Schriftsteller angehörten. Ziel war es, die Architektur aus einer kritischeren und humanistischeren Perspektive neu zu definieren.

Wohnkomplex Barrio Gaudí in Reus, Bild mit freundlicher Genehmigung von Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

In dieser ersten Schaffensphase entwickelte Bofill eine Reihe von Wohnprojekten, in denen neue Wohnformen erprobt wurden, darunter das Wohngebäude in der Calle Nicaragua in Barcelona (1964) und das Barrio Gaudí in Reus (1964–1970). Diese Bauten zeigen gewisse Parallelen zu den Ideen der Gruppe R und insbesondere zu den kollektiven Wohnbauten von José Antonio Coderch, wie dem Appartementkomplex der Banco Urquijo (1967–72) oder den Cocheras de Sarrià (1968) — versuchten jedoch, noch einen Schritt weiter zu gehen.

Bofills Ansatz verband mediterrane Bautradition und Backstein als zentrales Element mit formalen Experimenten auf Basis komplexer geometrischer Muster. Im Fall der Anlage in Reus spiegelte sich zudem ein erneuertes soziales Anliegen in der Gestaltung und Nutzung gemeinschaftlicher Räume wider.

Wohnkomplex Xanadú in Calpe

Xanadú und La Muralla Roja treiben die Weiterentwicklung des kollektiven Wohnens voran

Sowohl Xanadú (1968–1971) als auch La Muralla Roja (1968–1973), beide in Calpe, Alicante und nur wenige Meter voneinander entfernt gelegen, stellen eine Fortführung der früheren Experimente Bofills im kollektiven Wohnungsbau dar. Obwohl sich beide Anlagen von funktionalistischen Modellen entfernten, taten sie dies in unterschiedliche Richtungen.

In Xanadú wurde ein System aus bewohnbaren, um vertikale Erschliessungskerne gruppierte Kapseln erprobt. Die Volumetrie erinnerte allegorisch an traditionelle japanische Burgen, während die architektonische Sprache auf lokalen Elementen wie Fensterläden und Dachziegeln basierte — ein Ansatz, der bereits eine Annäherung an postmoderne Ausdrucksformen erkennen ließ.

La Muralla Roja hingegen zeichnete sich durch eine orthogonale Volumetrie aus Modulen aus, die sich um Höfe gruppierten und gemeinschaftliche Bereiche sowie Wege von großer formaler Komplexität entstehen ließen. Die architektonische Sprache wirkte abstrakter, nicht zuletzt aufgrund des markanten farblichen Konzepts, bezog sich jedoch auf die Kasbahs Algeriens und Marokkos.

Wohnkomplex La Muralla Roja in Calpe, © Ana Hidalgo Burgos

La Ciudad en el Espacio, das direkte Vorbild von Walden 7

Walden 7 ist eine verkleinerte und etwas weniger ambitionierte Version der Ciudad en el Espacio, eines groß angelegten Wohnprojekts mit ausgeprägt utopischem und möglicherweise leicht größenwahnsinnigem Charakter, das das Taller de Arquitectura 1970 in Madrid umzusetzen versuchte. Das Vorhaben sah die Errichtung eines multifunktionalen Gebäudekomplexes vor, der Handel und Dienstleistungen integrieren und durch miteinander verbundene Gemeinschaftsbereiche den Gemeinschaftssinn der Bewohner fördern sollte.

Formal basierte der Entwurf erneut auf einem dreidimensionalen Raster, das eine zugrunde liegende Ordnung aus „organischen“ und hochkomplexen Konfigurationen schaffen sollte – zugleich aber flexibel genug war, sowohl die Gemeinschaftsbereiche als auch die einzelnen Wohnungen an die sich wandelnden Bedürfnisse der Nutzer anzupassen.

Wohnprojekt La Ciudad en el Espacio, Bild mit freundlicher Genehmigung von Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Bemerkenswert ist zudem, dass die vom Taller de Arquitectura für die Ciudad en el Espacio produzierten Bildwelten eine deutlich popkulturelle Ästhetik aufwiesen, ähnlich der von Archigram und inspiriert von Ikonen der 1960er-Jahre-Popkultur wie dem Film „Yellow Submarine“ der Beatles. Leider sah sich La Ciudad en el Espacio mit vielfältigen Widerständen konfrontiert, beginnend bei den Vorbehalten der Behörden und der Baufirma, was letztlich zum Scheitern des Projekts führte.

Die Wohnutopie wird in Barcelona Wirklichkeit

1972 ergab sich die Gelegenheit, viele der für La Ciudad en el Espacio entwickelten Ideen und Lösungen in einem neuen Megaprojekt umzusetzen — diesmal am Stadtrand von Barcelona. Es handelte sich um eine kostengünstige Sozialwohnanlage, die als „vertikales Viertel“ konzipiert war und in ihrer ursprünglichen Version einen ganzen Häuserblock samt zwei weiterer, ähnlich geplanter Baukörper umfassen sollte. Damit entsprach das Vorhaben dem Wunsch von Oriol Bohigas, die Peripherie Barcelonas durch die Errichtung großmaßstäblicher und symbolträchtiger Bauten zu monumentalisieren.

Walden 7 im Bau, Bild mit freundlicher Genehmigung von Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Das Taller de Arquitectura wählte für das Projekt den Namen Walden 7, angelehnt an den Science-Fiction-Roman „Walden Two“ von B.F. Skinner (1948), der vom Besuch eines Wissenschaftlers bei einer utopischen Gemeinschaft erzählt, in der die gebaute Umwelt das Verhalten der Bewohner prägt. Der Roman wiederum hatte seinen Titel von Henry David Thoreaus berühmtem Werk „Walden“ (1854) übernommen — einem autobiografischen und philosophischen Bericht über die zwei Jahre, die der Autor in einer selbst errichteten Hütte in den Wäldern von Massachusetts verbrachte.

Der Bezug auf diese beiden literarischen Werke macht die ideellen und gesellschaftlichen Ambitionen von Bofill und seinem Team deutlich.

Auf dem Weg zum modularen, vertikalen und flexiblen kollektiven Wohnungsbau

Auch wenn die Idee einer modularen vertikalen Stadt bereits in früheren Arbeiten des Taller de Arquitectura angelegt war, ist es wichtig zu erwähnen, dass sie sich zugleich von utopischen Entwürfen anderer Länder inspirieren ließ — etwa von der Plug-in City (1964) der britischen Gruppe Archigram oder den architektonischen und städtebaulichen Visionen der japanischen Metabolisten. Beide Strömungen entwickelten Konzepte für modulare Megastrukturen, in die vorgefertigte Bauteile in Form von Kapseln eingesetzt wurden, die deutlich von der tragenden Struktur ablesbar blieben.

Walden 7 – Maisonette-Wohnung, Bild mit freundlicher Genehmigung von Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Bofill und sein Team entschieden sich hingegen für eine eher konzeptionelle als konstruktive Modulation, was zu einer konventionelleren Bauweise, aber zugleich zu einer einheitlicheren architektonischen Lesart des Gebäudes führte und letztlich auch die wirtschaftliche Realisierbarkeit des Projekts sicherte.

Das vorherrschende Material war Beton, der sowohl für die Tragstruktur als auch für die vorgefertigten Fassadenelemente eingesetzt wurde. Die keramischen Elemente in orange-ockerfarbenen Tönen an den Außenfassaden und in Blautönen in den Innenhöfen, die maßgeblich zur Betonung des mediterranen Charakters beitragen sollten, dienten letztlich ausschließlich als Verkleidung.

Formal und funktional wurden die quadratischen Module von jeweils 30 m² in unterschiedlichen Konfigurationen angeordnet, wodurch sowohl eingeschossige als auch Maisonette-Wohnungen mit variierenden Grundrissen entstanden. Das System war von Anfang an als flexible Lösung konzipiert, die mittel- und langfristige Anpassungen an sich wandelnde Wohnbedürfnisse ermöglicht.

Walden 7 – Innenhof, © Roc Isern, unter Lizenz CC BY-NC-SA 2.0

Wiederentdeckung des Wohnens: sensorische Raumerfahrung und Gemeinschaft

In räumlicher Hinsicht steckt Walden 7 voller Überraschungen. Die geometrischen Module scheinen durch eine unsichtbare zentrifugale Kraft auseinandergerissen worden zu sein und hinterlassen zwei große, terrassierte Lichthöfe, die von Galerien flankiert und durch Brücken auf verschiedenen Ebenen verbunden sind. In diesen überwältigenden, leicht labyrinthartigen Räumen schwingen die imaginären Kerkerwelten von Giovanni Battista Piranesi mit.

Beim Durchqueren und Umkreisen der Höfe wechseln sich Lichtstimmungen, Farbklänge und Raumeindrücke beständig ab. Beim Gang durch die halböffentlichen Bereiche eröffnen sich immer wieder überraschende neue Perspektiven — vielleicht auf denselben mehrgeschossigen Raum, der wenige Minuten zuvor aus einer anderen Richtung wahrgenommen wurde und sich nun in zahllose Terrassen und Gänge auflöst, die die Interaktion unter den Bewohnern fördern.

Zahlreiche Hinweise belegen, wie die Nutzer sich diese gemeinschaftlichen Räume aneignen und sie mit Leben füllen: Man sieht überall Blumentöpfe, Fußmatten, Fahrräder, Wäscheleinen — und sogar ein zweisitziges Sofa, das eine der Terrassen in einen beinahe privaten Rückzugsort verwandelt.

Walden 7 – Gänge, Brücken und Balkone im Gebäudeinneren, © Till F. Teenck, unter Lizenz CC BY-SA 2.5

Echos der Vergangenheit und zeitgenössische Resonanzen im Walden 7

Auch wenn das Taller de Arquitectura offiziell die Kasbahs Algeriens als Inspirationsquelle nannte, wird offensichtlich, dass die Bezugspunkte dieser Wohnanlage zahlreich sind. Abgesehen von den bereits erwähnten Beispielen lässt sich Walden 7, mit Blick in die fernere Vergangenheit, als eine Neuinterpretation des mesopotamischen Zikkurats lesen — ein gestufter Turm zu Babel, auf einen umgekehrten Turm gestapelt und mit Keramikfliesen verkleidet.

Der Architekturtheoretiker Christian Norberg-Schulz verwies zudem auf den komplexen und widersprüchlichen Charakter des Gebäudes und verknüpfte es mit den theoretischen Ansätzen von Robert Venturi, aber auch mit der barocken Architektur, in der Zwischenräume, Lichtinszenierungen, doppelte Hüllen und dynamische Raumfolgen eine zentrale Rolle spielen.

Walden 7 – Dachterrasse, Bild mit freundlicher Genehmigung von Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Und blickt man zurück ins 20. Jahrhundert, so erinnert Walden 7 — sowohl durch seine monumental an mittelalterliche Anlagen erinnernde Erscheinung als auch durch seine gestaffelte Volumetrie und die sorgfältig ausgearbeiteten Verbindungsräume — an die Architektur des Meisters Louis Kahn. Hinzu kommt die harmonische Koexistenz von menschlichem Maßstab und monumentaler Dimension, wie sie sich in der spannungsvollen Gegenüberstellung der Fensteröffnungen der Wohnungen mit den großen Durchbrüchen der Gesamtstruktur zeigt — ein Merkmal, das sich auch in bestimmten Bauten von Louis Kahn wiederfindet, etwa im Parlament von Dhaka (1964–82).

Die Resilienz einer unvergänglichen Architekturikone

Trotz der nicht wenigen Schwierigkeiten, mit denen Walden 7 im Laufe der Jahre zu kämpfen hatte, hat das Gebäude bis heute nichts von seiner Faszination und Anziehungskraft eingebüßt. Auseinandersetzungen mit dem Bauträger, die Notwendigkeit einer speziellen Fundamentierung aufgrund des wenig tragfähigen Baugrunds, Klagen einzelner Bewohner und einige bauliche Mängel — allen voran das Abfallen der ursprünglichen Keramikverkleidung bereits ein Jahr nach Fertigstellung — führten sogar dazu, dass Ricardo Bofill selbst sich zeitweise enttäuscht über das Ergebnis äußerte.

Walden 7 – Original und Architekturmodell, Bild mit freundlicher Genehmigung von Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Heute jedoch lassen sich all diese Probleme als überwundene Herausforderungen betrachten. So wurde etwa bei der Sanierung 1993 die ursprüngliche Keramikverkleidung durch eine Putzschicht ersetzt, die zugleich eine zusätzliche Wärmedämmung ermöglichte und die Wohnqualität deutlich verbesserte.

Sollte heute jemand den architektonischen oder sozialen Wert dieses emblematischen Bauwerks in Frage stellen, würde bereits ein einziger Besuch genügen, um alle Zweifel auszuräumen. Die zeitlose Aktualität von Walden 7, auch 50 Jahre nach seiner Fertigstellung, zeigt sich nicht zuletzt in seinem spürbaren Einfluss auf zahlreiche Wohnprojekte des 21. Jahrhunderts — darunter das Edificio Mirador in Madrid (2005) von MVRDV, die kaskadenförmige Wohnanlage 79&Park in Stockholm von Bjarke Ingels (2018) sowie aktuelle Sozialwohnungsbauten in Barcelona.

Walden 7, © Roc Isern, unter Lizenz CC BY-NC-SA 2.0

Text: Pedro Capriata

LITERATURVERZEICHNIS

Álvarez, R., Galvan-Desvaux, N. Martínez J. M. (2024). Building the Walden 7. The Model as Patrimony of the Design Process. In L. Agustín-Hernández, A. Vallespín, A. Fernández-Morales (Eds.), Graphical Heritage, Vol. 2 -Representation, Analysis, Concept and Creation (pp 108-117). Springer.

Benevolo, L. (1994). Historia de la Arquitectura Moderna. Gustavo Gili.

Bofill, A. (1975). Contribución al estudio de la generación geométrica de formas arquitectónicas y urbanas. Universitat Politècnica de Catalunya.

Bofill, R. (1978). L’Architecture d’un Homme. Arthaud.

Bofill, R. (1989). Espaces d’une vie. Odile Jacob.

Bofill, R. (2009). Architecture in the Era of Local Culture and International Experience. Ricardo Bofill Taller de Arquitectura.

Capitel, A. (2023). Arquitecturas españolas en el siglo XX. Abada Editores.

Centre Obert d’Arquitectura (s.f.) ArquitecturaCatalana.Cat.

https://www.arquitecturacatalana.cat/es

Cruells, B. (1998). Ricardo Bofill. Gustavo Gili.

D’Huart, A. (Ed.) (1984). Ricardo Bofill: taller de arquitectura. El dibujo de la ciudad. Industria y clasicismo. Gustavo Gili.

Frampton, K. (1992). Modern Architecture. A Critical History. Thames and Hudson.

Futagawa, Y., Norberg-Schulz, C. (1985). Ricardo Bofill: Taller de Arquitectura. A.D.A. Edita Tokyo.

Klanten, R., Niebius, M. E., Marinai, V. (Ed.) (2019). Ricardo Bofill. Visions of Architecture. Gestalten.

Montaner, J.M. (2005). Arquitectura contemporània a Catalunya. Edicions 62.

Pla, M. (2007). Catalunya. Guia d’arquitectura moderna 1880-2007. Triangle.

Solé, J. L., Amigó J. (1995). Walden 7 i mig. Ajuntament de Sant Just Desvern.

Urrutia, A. (2003). Arquitectura española, siglo XX. Cátedra.

Warren, J. A. (Ed.) (1988). Ricardo Bofill. Taller de Arquitectura: Buildings and Projects, 1960-85. Rizzoli.